治験管理室

部門紹介

平成14年度から治験事務局にCRC(治験コーディネーター)を配属して、安全で有効な新薬の開発を目的とした治験を、適正かつ円滑に実施できるよう支援しています。GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)を遵守して倫理性・科学性を確保した質の高い治験実施を目標に業務を行っています。平成16年度には治験管理室が誕生し、現在は製造販売後調査、臨床研究も支援しています。今後は、がん薬物療法も含めたがん治験に積極的に取り組んでいきます。

1. 悪性腫瘍用内服薬処方患者数(上位5部位) (PDFファイル: 20.5KB)

2. 悪性腫瘍用内服薬処方患者数 (PDFファイル: 31.9KB)

3. 化学療法センター利用患者数(上位5部位) (PDFファイル: 25.8KB)

4. 化学療法センターを利用した患者数 (PDFファイル: 29.4KB)

治験とは

製薬会社が開発した治療効果のある薬剤を薬として医療施設で使ったり、薬局で販売したりするためには、事前に厚生労働省に承認、許可してもらうことが法律で義務づけられています。そのため、承認前の薬剤を実際に患者さんや健康な人に投与することにより、安全性(副作用の有無、種類、程度、発現条件など)と有効性(効果、最適な投与量・投与方法)を確かめる必要があります。この「新薬開発」のための「治療を兼ねた試験」のことを「治験(ちけん)」と言います。

治験は、GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)に基づき行なわれています。治験の依頼を受けた医療施設は、独立の組織「治験審査委員会」(IRB)の設置が義務づけられています。

治験審査委員会(IRB:Institutional Review Board)

治験審査委員会とは

治験の依頼を受けた病院とは利害関係のない人や医薬の専門家でない人も加えて組織されます。治験審査委員会は、その責務は、治験の実施の基準に沿って、治験実施の可否を検討し、治験開始後は定期的に審査を行います。また、被験者から文書によるインフォームドコンセント(説明と同意)を得るための方法や資料(同意説明文書等)を審査し、承認します。これらにより、被験者の人権・安全と福祉の保護に対して公の保証を与えるものです。

治験依頼者の方へ

安全で有効な新薬の開発を目的とした治験を、適正かつ円滑に実施できるよう支援しています。

GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)を遵守して倫理性・科学性を確保した質の高い治験実施を目標に業務を行っています。治験に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

臨床研究に関しましては、臨床研究管理室のページでご確認ください。

藤枝市立総合病院 治験管理室

【電話番号】 054-646-1111(月曜日~金曜日 8:30~17:00)

【ファックス】 054-646-1271

【Email】 tiken@hospital.fujieda.shizuoka.jp

2.書式一覧・費用・契約書・直接閲覧 (圧縮ファイル: 1.2MB)

6.治験審査委員会名簿 (PDFファイル: 123.1KB)

治験受託状況及び治験実績

治験受託状況

| 診療科 | 疾患名 | 登録募集期間 | |

|---|---|---|---|

| 小児科 | JR-141-302 | ムコ多糖症(ハンター症候群 継続投与試験) ※承認2021年3月23日以降は製造販売後臨床試験として実施 |

- |

| 整形外科 | ORMS-1501 | 膝関節の外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟骨炎 | - |

| 小児科 | JR-141-401 | ムコ多糖症 (ハンター症候群 イズカーゴ投与の製造販売後臨床試験) |

2029年3月 |

| 呼吸器内科 | OBERON | COPD慢性閉塞性肺疾患 | - |

| 呼吸器内科・ 呼吸器外科 |

M18-868 | 非小細胞肺癌(第3相) | - |

| 呼吸器内科 | MIRANNDA | COPD慢性閉塞性肺疾患(第3相) | - |

| 呼吸器内科 | THARROS | COPD慢性閉塞性肺疾患 心肺関連(第3相) | 2026年8月 |

| 呼吸器内科 | PROSPERO | COPD慢性閉塞性肺疾患(第3相) | - |

| 呼吸器内科 | CALM-2 | 難治性慢性咳嗽(第3相) | - |

| 呼吸器内科 | PF07275315 | 重症喘息 | 2026年10月 |

| 呼吸器内科 | Roche | COPD慢性閉塞性肺疾患 | - |

| 循環器内科 | SOS-AMI | 急性心筋梗塞 | 2026年5月 |

| 呼吸器内科 | GSK | COPD慢性閉塞性肺疾患 | 2028年3月 |

| 呼吸器内科・ 呼吸器外科 |

M25-274 | 非小細胞肺癌(第2相) | 2027年12月 |

| 循環器内科 | BI690517 | 心血管疾患 | 2029年12月 |

治験実績

| 実施診療科 | 対象疾患 | 責任医師名 |

|---|---|---|

| 眼科 | 細菌性結膜炎 | 稲富 勉 |

| 細菌性の麦粒腫、瞼板腺炎、眼瞼炎および涙嚢炎 | 稲富 勉 | |

| 形成外科 | まつ毛貧毛症 | 森田 勝 |

| 外科 | 慢性動脈閉塞症 | 白川 元昭 |

| 癌性疼痛 | 吉野 吾朗 | |

| 胃癌(術後) | 横山 日出太郎 | |

| 術後縫合不全および瘻孔 | 金丸 仁 | |

| 呼吸器内科 | 細菌性髄膜炎 | 谷口 正実 |

| 細菌性肺炎 | 谷口 正実 | |

| 気管支喘息 | 谷口 正実 | |

| 高年齢者喘息 | 谷口 正実 | |

| 慢性気道感染症 | 谷口 正実 | |

| 細菌性肺炎及び肺化膿症 | 谷口 正実 | |

| マイコプラズマ肺炎 | 谷口 正実 | |

| 市中肺炎 | 小清水 直樹 | |

| 重症喘息 | 小清水 直樹 | |

| 循環器内科 | 安静狭心症、異型狭心症 | 西山 照正 |

| 本態性高血圧症 | 西山 照正 | |

| 静脈血栓塞栓症 | 渡邊 明規 | |

| 消化器内科 | 消化性潰瘍 | 渡辺 文利 |

| 胃潰瘍 | 渡辺 文利 | |

| 上部消化管出血 | 渡辺 文利 | |

| 胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | 渡辺 文利 | |

| びらん出血を有する胃炎 | 渡辺 文利 | |

| 胃炎 | 渡辺 文利 | |

| 症候性胃食道逆流症 | 渡辺 文利 | |

| 非びらん性胃食道逆流症 | 渡辺 文利 | |

| 難治性逆流性食道炎 | 丸山 保彦 | |

| 機能性ディスペプシア | 丸山 保彦 | |

| PPI抵抗性逆流食道炎 | 丸山 保彦 | |

| 小児科 | ターナー症候群 | 香川 二郎 |

| インスリン受容体異常症 | 香川 二郎 | |

| 成人成長ホルモン欠損症患者 | 香川 二郎 | |

| 下垂体性小人症 | 香川 二郎 | |

| ムコ多糖症2型 | 朝倉 功 | |

| 心療内科・精神科 | 高血圧症随伴症状 | 福島 一成 |

| うつ病およびうつ状態 | 竹内 俊明 | |

| 慢性不眠症 | 竹内 俊明 | |

| 鬱病、鬱状態 | 市川 郁夫 | |

| 自律神経失調症 | 竹内 俊明 | |

| 神経性過食症 | 竹内 俊明 | |

| 過敏性腸症候群(心身症) | 竹内 俊明 | |

| パニック障害 | 福島 一成 | |

| 摂食障害 | 竹内 俊明 | |

| 整形外科 | 骨粗鬆症 | 金 洪海 |

| 炎症性疼痛疾患 | 森岡 | |

| 関節リウマチ | 金 洪海 | |

| 疼痛 | 阿部 雅志 | |

| 手術後疼痛 | 阿部 雅志 | |

| 帯状疱疹後神経痛,慢性腰痛,変形性関節症 | 阿部 雅志 | |

| 疼痛(膝関節または股関節の変形性関節症) | 阿部 雅志 | |

| 疼痛(膝関節,股関節,肩関節の関節全置換術後) | 阿部 雅志 | |

| 中枢性神経障害性疼痛 | 鈴木 重哉 | |

| 膝関節軟骨欠損症 | 阿部 雅志 | |

| 糖尿病・内分泌内科 | 糖尿病 | 坂本 益雄 |

| 2型糖尿病 | 坂本 益雄 | |

| 内科 | 痛風・高尿酸血症 | 野末 則夫 |

| 脳梗塞 | 甲田 証 | |

| 脳神経外科 | 脳梗塞 | 角谷 和夫 |

| 脳神経内科 | 老人性認知症 | 築地 |

| 脳血栓症 | 中村 智 | |

| 泌尿器科 | 前立腺肥大症 | 北川 元昭 |

| 頻尿&尿意切迫感(刺激膀胱) | 北川 元昭 | |

| 神経性頻尿・刺激膀胱 | 北川 元昭 | |

| 神経因性膀胱・不安定膀胱 | 北川 元昭 | |

| 神経因性膀胱に伴う排出障害 | 北川 元昭 | |

| 前立腺癌 | 北川 元昭 | |

| 膀胱癌 | 北川 元昭 | |

| 腎細胞癌 | 平野 恭弘 | |

| 急性腎盂腎炎、複雑性尿路感染症 | 青木 雅信 | |

| 前立腺癌 | 平野 恭弘 | |

| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | 坂本 泰子 |

| 湿疹皮膚炎、痒疹等 | 坂本 泰子 | |

| 小児アトピー性皮膚炎 | 坂本 泰子 | |

| 水虫 | 坂本 泰子 | |

| 帯状疱疹後神経痛、CRPS、術後疼痛症候 | 金林 純子 | |

| リウマチ科 | シェーグレン症候群の口腔乾燥症 | 唐橋 太郎 |

| 関節リウマチ | 唐橋 太郎 | |

| 関節リウマチ(DMARDS治療中) | 唐橋 太郎 |

患者さんへ

治験Q&A

1.治験とは何ですか?

「くすり」が開発されることによって多くの人々が病気から救われてきました。その「くすりの候補」(=治験薬)が「くすり」として国(厚生労働省)に認めてもらうために、健康な人や患者さんの協力によって人への効き目(有効性)や副作用(安全性)を調べる臨床試験のことをいいます。

2.治験はなぜ必要なのですか?

現在使われている薬で全ての病気が治るわけではありません。今なお、全く新しく、より効果があり、安全性の高い「くすり」が待ち望まれています。「くすりの候補」が「くすり」として販売され、病院や薬局で使われるためには、事前に国(厚生労働省)から承認を受けなければなりません。そのためには、健康な人や患者さんにご協力いただいて、「くすりの候補」の効き目(有効性)や副作用(安全性)を実際に確かめる必要があります。

3.治験に参加するきっかけはいつあるのですか?

治験に参加するきっかけは、病院を受診したときに医師から誘いがある場合や院内の掲示板、病院のホームページを見て自ら問い合わせる場合があります。

また、最近では新聞広告やチラシ、インターネット等で募集している場合もあります。

4.治験に参加しても安全ですか?

治験の前には動物実験が行われ、有効性と安全性を詳しく調べます。しかし、動物と人では薬の効き方が異なる場合もあり、治験によって有効性と安全性を確認する必要があります。

治験では、どんなに慎重に行っても副作用が出てしまうこともあるので、安全と言い切ることはできません。そのため、参加してくださる患者さんの安全性と倫理性を第一に考え、「医薬品の臨床試験の実施の基準」(GCP)という厳しいルールに従って行われます。

例えば、各病院で「治験審査委員会」が開催され、安全性や倫理性の問題、治験の継続の可否等について審議された上で行われます。

5.治験に参加するメリットは何ですか?

従来の薬で効果が不十分な場合でも、「くすりの候補」の効果を期待できる場合があります。また、より良い薬づくりに協力する「創薬ボランティア」として新薬開発に協力すると共に、自分の子供や次の世代のための医療形成に貢献することになります。

6.治験に参加するデメリットは何ですか?

治験はメリットばかりではありません。治験に参加すれば必ず病気が治るわけではありませんし、予期しない副作用が発現する可能性もあります。また、参加してくださる患者さんの安全を守ることや「くすりの候補」の効果を正しく評価するために、詳しい検査や来院スケジュールが決められており、通常の診療よりも制限があります。

事前に医師や治験コーディネーターから十分な説明を受け、自分が納得した上で参加するのかを決めてください。

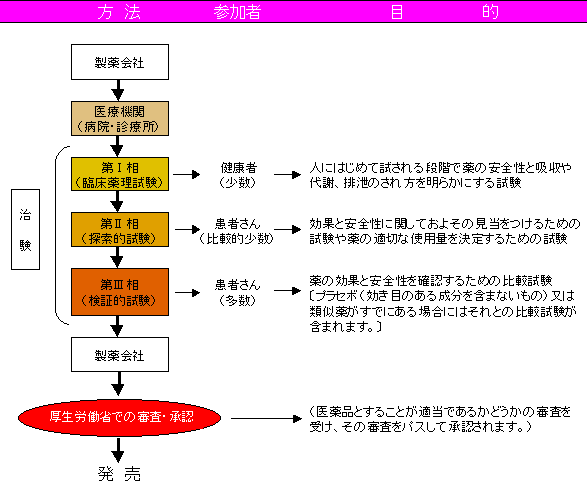

医薬品の開発から発売までの治験の流れ

当院では第1相は行っておりません。

治験コーディネーターとは

治験実施施設にて治験責任医師又は治験分担医師の指示のもとで治験の進行をサポートするスタッフの職種を指します。

インフォームドコンセントや同意説明の補助、参加者の心のケアなどの、医学的判断を伴わない被験者に係わる業務や、治験が円滑に行われるように、治験(臨床試験)に係わる事務的業務、治験(臨床試験)に携わるチーム内の調整をする業務 を担当します。

製造販売後調査依頼者の方へ

製造販売後調査に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

藤枝市立総合病院 治験管理室

【電話番号】 054-646-1111(月曜日~金曜日 8:30~17:00)

【ファックス】 054-646-1271

【Email】 tiken@hospital.fujieda.shizuoka.jp

2.藤枝市立総合病院製造販売後調査業務手順書 (PDFファイル: 145.1KB)

3.受託研究費算定要領(抜粋) (PDFファイル: 121.2KB)

5.製造販売後調査依頼書 (Wordファイル: 37.0KB)

6.製造販売後調査に関する契約書(医薬品) (Wordファイル: 39.5KB)

7.製造販売後調査に関する契約書(医療機器) (Wordファイル: 39.0KB)

8.製造販売後調査に関する契約書(再生医療等製品) (Wordファイル: 38.0KB)

9.製造販売後調査終了届 (Wordファイル: 37.5KB)

10.製造販売後調査覚書 (Wordファイル: 32.0KB)

11.受託経費内訳書(抜粋) (Wordファイル: 40.0KB)

連絡先

〒426-8677 静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号

藤枝市立総合病院 治験管理室

内線:5063

電話番号:054-646-1111

ファックス:054-646-1271

メール:下記のメールリンクよりご送信下さい。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

治験管理室

住所:静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号

電話番号:054-646-1111(代表) ファクス:054-646-1122

お問い合わせはこちらから

更新日:2026年02月17日